家猫の祖先は、今からおよそ紀元前4000年程の昔。

農耕文化が出現しはじめたエジプトのナイル川河口の土地にいたリビア山猫だったろうといわれている。

穀物を食い荒らすねずみをとることから大事にされ、次第に家畜化されるようになる。

エジプトでは紀元前3000年頃からネコが初めて壁画に描かれるようになる。

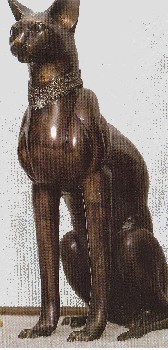

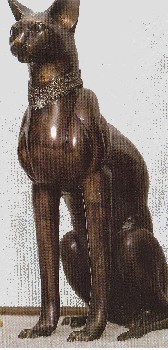

雄猫は、太陽神ラーの象徴。雌猫は、慈悲と豊穣の女神バスト(バステト)の象徴。

また、ネコとライオンは強大で恐ろしい戦いの神シェカメットの象徴とされていた。

ネコは、神聖視されていた。

エジプトから紀元前1700年にはパレスティナに。紀元前1100年以前にはミノス文明期のクレタ島に到達。

また、紀元前500年までにはギリシャ全土で、紀元前300年頃にはインドへと広がった。

それより、1世紀遅れて中国に到達したと思われる。

エジプト文明が徐々に衰退し、キリスト教信仰が盛んになるにつれ、ネコはその神聖視され

保護されていた地位を失い、しだいに分布を広げていった。

4世紀には、ヨーロッパ各地にも広がっていった。

中世ヨーロッパでは、ネコは悪魔や悪魔崇拝との結びつきを言い立てられて迫害されたにもかかわらず

数は増え続けていった。

エジプトからヨーロッパへ、さらにインド、中国、朝鮮、東南アジア、そして日本へと各地に広がっていった。

アメリカ大陸へは遅れて、16世紀以降になる。

日本でネコを飼い始めたのは、889年2月6日の『宇多天皇御記』に記述されている。

これは、九州(太宰府)にいた源精が都に帰る時、光孝天皇へのお土産として、

黒猫を献上したもので、それをその子の宇多に与えたと記録されている。

以降、日本でネコが一般的に人々に飼われたのは、室町時代(1336年〜)よりといわれている。

バステト女神  古代エジプトの猫の女神さま

古代エジプトの猫の女神さま

back cat

古代エジプトの猫の女神さま

古代エジプトの猫の女神さま